Ein Glasfenster in der Votivkirche

Das Wochenende naht, und ich habe die Zeit genutzt um mich wieder einmal etwas in Wien umzusehen. Unter anderem war diesmal die Votivkirche dran, die zwar direkt gegenüber der Universität steht, von mir aber bislang noch nicht besucht wurde. Ich weiß, das spricht nicht unbedingt für mich, aber sei’s drum…

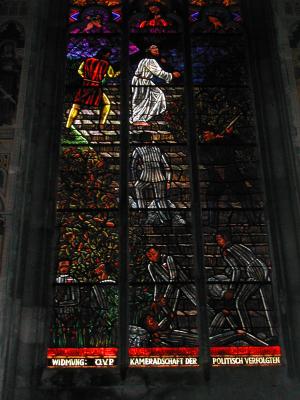

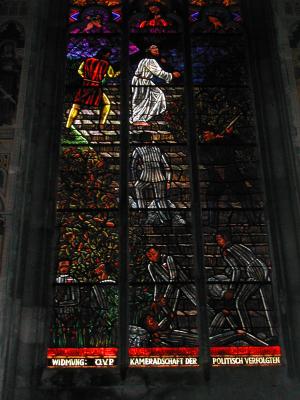

Auf jeden Fall fiel mir beim Rundgang ein Glasfenster auf der linken Seite auf, das die „Todesstiege“ in Mauthausen in die christliche Passionsgeschichte einbaut. Neben Häftlingen wird auch Christus mit seinem Kreuz auf der Stiege hinauf getrieben. Die Bäume links und rechts der Stiege symbolisieren wohl Ölbäume. Interessant ist jedoch, dass die Häftlinge allesamt ein rotes Dreieck als Zeichen der politisch Verfolgten tragen. Dies ist zwar vielleicht verständlich, denn das Fenster wurde von der "ÖVP Kameradschaft der politisch Verfolgten" gestiftet, die jüdischen Opfer werden in dem Fenster allerdings nicht dargestellt.

Die Homepage der Votivkirche wurde zwar auf Grund des 125-jährigen Jubiläums neu gestaltet, Informationen zu den Glasfenstern findet man dort allerdings nicht. Also liebe Leser, nützt zum Beispiel eine kurze Pause zwischen zwei Lehrveranstaltungen und seht es euch am besten selbst an!

Glasfenster in der Votivkirche

Literaturtipp:

Klein Erich, Denkwürdiges Wien, Wien 2004, S.29f.

Links:

http://www.votivkirche.at/

Auf jeden Fall fiel mir beim Rundgang ein Glasfenster auf der linken Seite auf, das die „Todesstiege“ in Mauthausen in die christliche Passionsgeschichte einbaut. Neben Häftlingen wird auch Christus mit seinem Kreuz auf der Stiege hinauf getrieben. Die Bäume links und rechts der Stiege symbolisieren wohl Ölbäume. Interessant ist jedoch, dass die Häftlinge allesamt ein rotes Dreieck als Zeichen der politisch Verfolgten tragen. Dies ist zwar vielleicht verständlich, denn das Fenster wurde von der "ÖVP Kameradschaft der politisch Verfolgten" gestiftet, die jüdischen Opfer werden in dem Fenster allerdings nicht dargestellt.

Die Homepage der Votivkirche wurde zwar auf Grund des 125-jährigen Jubiläums neu gestaltet, Informationen zu den Glasfenstern findet man dort allerdings nicht. Also liebe Leser, nützt zum Beispiel eine kurze Pause zwischen zwei Lehrveranstaltungen und seht es euch am besten selbst an!

Glasfenster in der Votivkirche

Literaturtipp:

Klein Erich, Denkwürdiges Wien, Wien 2004, S.29f.

Links:

http://www.votivkirche.at/

stephan.pumberger - Fr, 5. Mai, 13:16